全部藏品

探索21個藏品

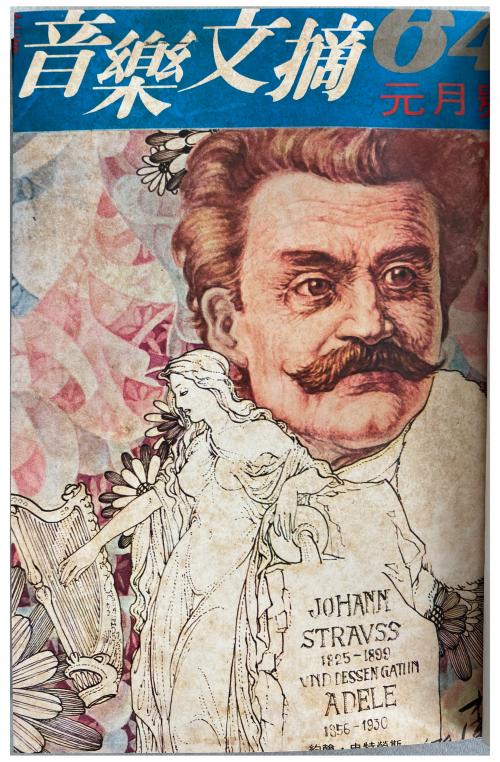

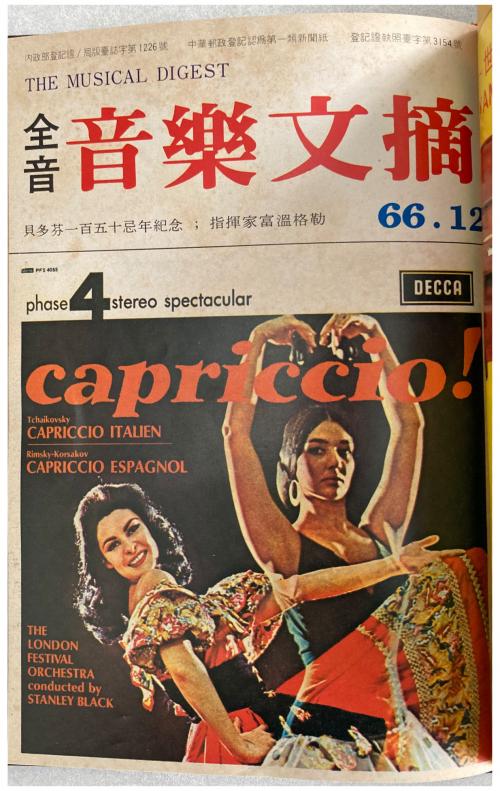

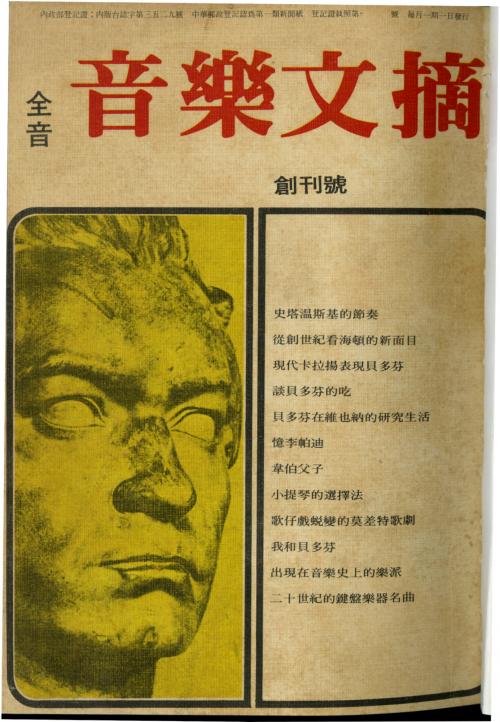

《全音音樂文摘》封面(民國64年1月)

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

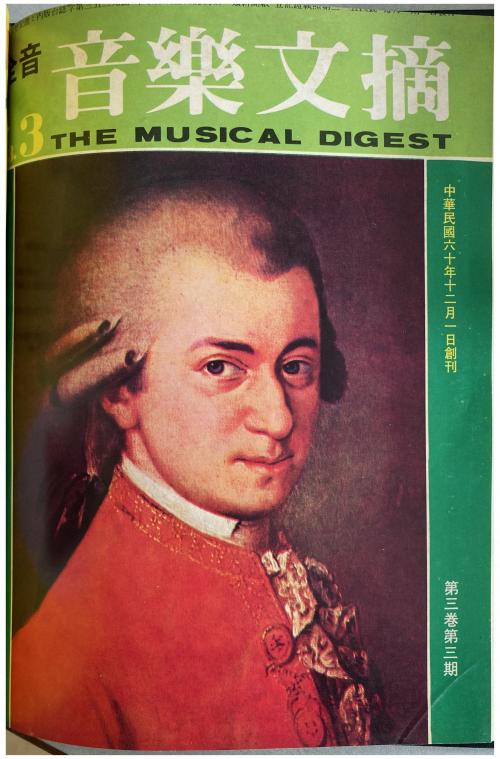

《全音音樂文摘》封面(民國63年3月)

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

民國63年《全音音樂文摘》嘗試在形式上變化,開本變大,厚度變薄,版面設計、印刷和用紙也更偏向以圖片爲主雜誌。然而似乎頗不爲當時的讀者所接受。因此在同年的3月號即決定暫時休刊,並在復刊時恢復原來的形式。

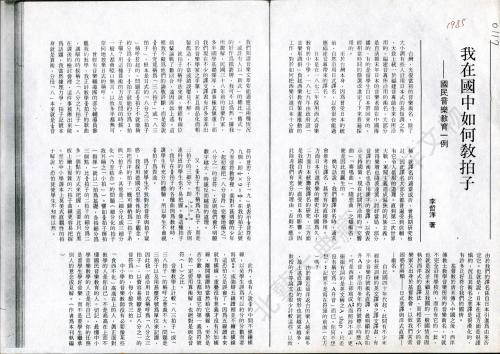

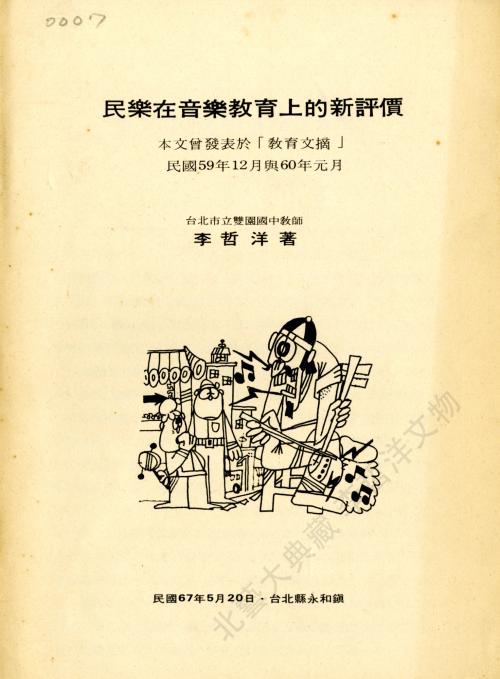

我在國中如何教拍子

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

刊登於《全音音樂文摘》75年的11月號,從教學現場的角度來重新檢視拍子相關術語的翻譯爭議。隔年的76年2月,李哲洋又針對了改版後的中學教材,做了一點點的補充。

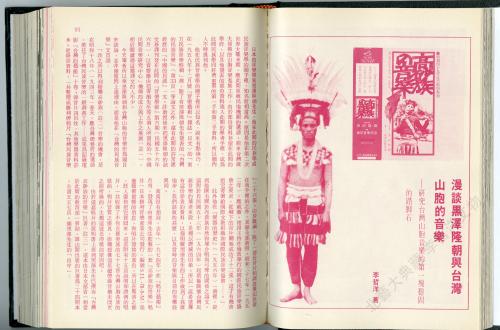

黑澤隆朝與臺灣山胞音樂

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

黑澤隆朝是臺灣原住民音樂採集與研究的先驅,因此也致力原住民音樂採集的李哲洋先生會撰文介紹本身並不足爲奇,然而令人讀來趣味盎然的事情是於本文中李哲洋先生以自己的經驗和見地和黑澤先生的遺產進行了簡單的對話。

樂壇新氣象

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

雅歌月刊第 13 期。提到了以下四場音樂會。徐新華「中國鋼琴曲之夜」,世紀管絃樂團「民族音樂作品發表會」, 金慶雲「中國藝術歌曲獨唱會」、「中國新民歌發表會」。

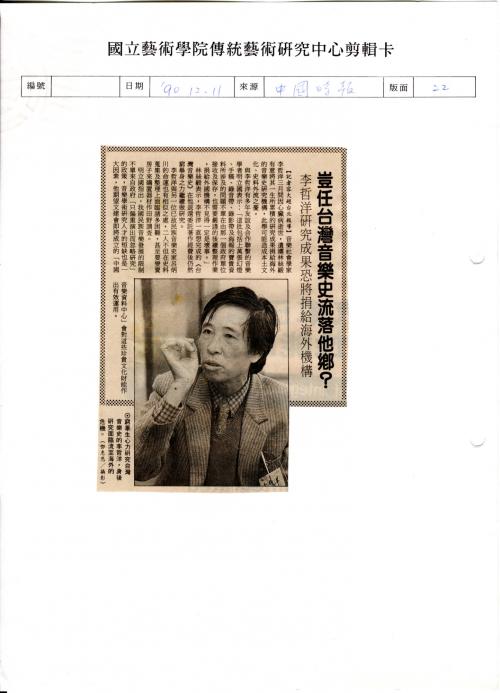

「豈任臺灣音樂史流落他鄉?」中國時報剪報

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

1990.12.11 中國時報 22版

李哲洋先生於1990年3月21日過世後,在同年年底,關於他身後的資料該何去何從,於報紙上引起了一番討論,隔年,這批資料確定落腳於國立藝術學院。

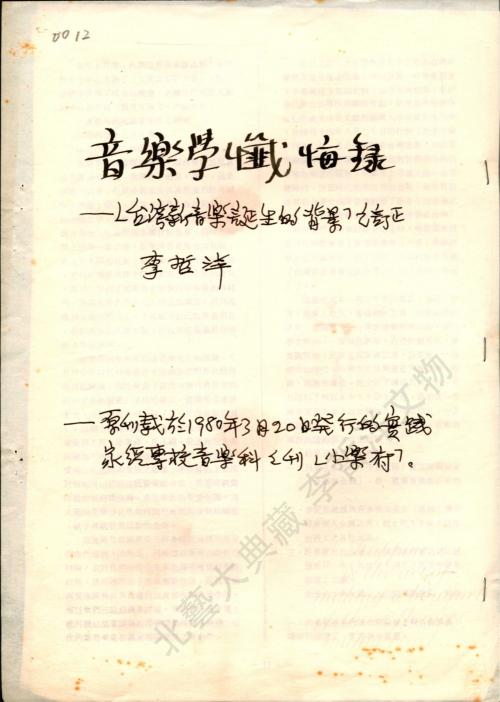

1968.11.27李哲洋對「比較音樂學研究之成就與方法」的眉批

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

《比較音樂學研究之成就與方法》一書書名頁的影本,旁邊寫有李哲洋先生的眉批:「把握、甚至成爲引導我的音樂生活的科學依據。李哲洋57.11.27于永和筆記」。而本書原書名爲《比較音樂學の業績と方法》,作者岸邊成雄則是呂炳川先生在日求學時的導師,譯者顏文雄則是1967年民歌採集運動西隊的成員。

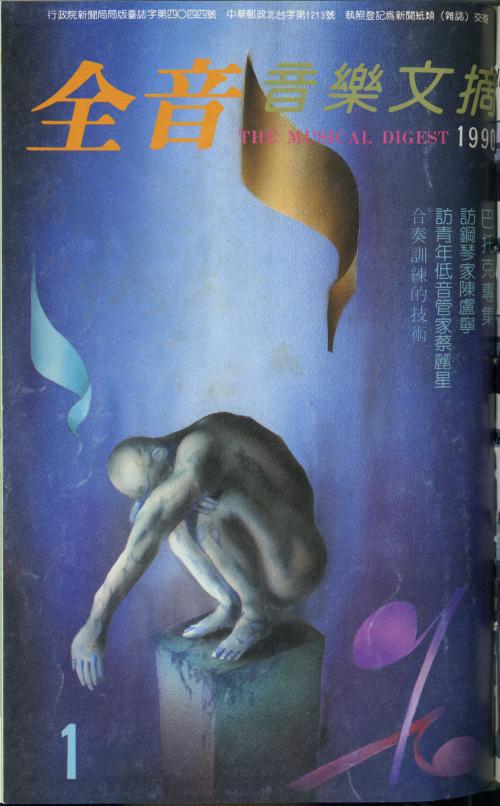

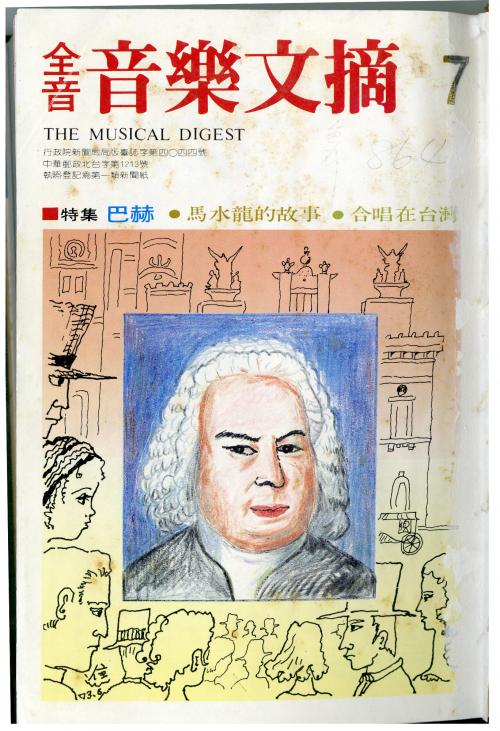

《全音音樂文摘》封面(民國73年7月)

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

民國73年(1984年)《全音音樂文摘》重新開放訂閱穩定出刊。這次的復刊也和李哲洋開始進行臺灣音樂史料的收集,希望透過《全音音樂文摘》來收集更多資訊有關。

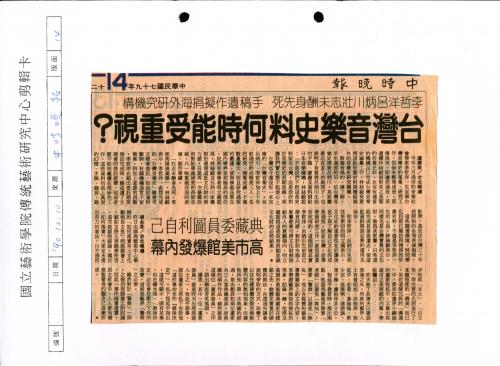

「台灣音樂史料何時能受重視?」中時晚報剪報

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

1990.12.10 中時晚報 14版

李哲洋先生於1990年3月21日過世後,在同年年底,關於他身後的資料該何去何從,於報紙上引起了一番討論,隔年,這批資料確定落腳於國立藝術學院。

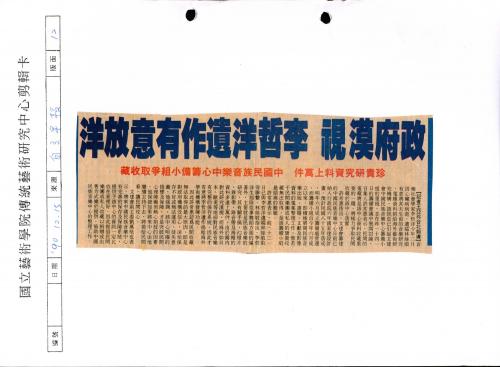

「政府漠視 李哲洋遺作有意放洋」自立早報剪報

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

1990.12.15 自立早報 12版

李哲洋先生於1990年3月21日過世後,在同年年底,關於他身後的資料該何去何從,於報紙上引起了一番討論,隔年,這批資料確定落腳於國立藝術學院。

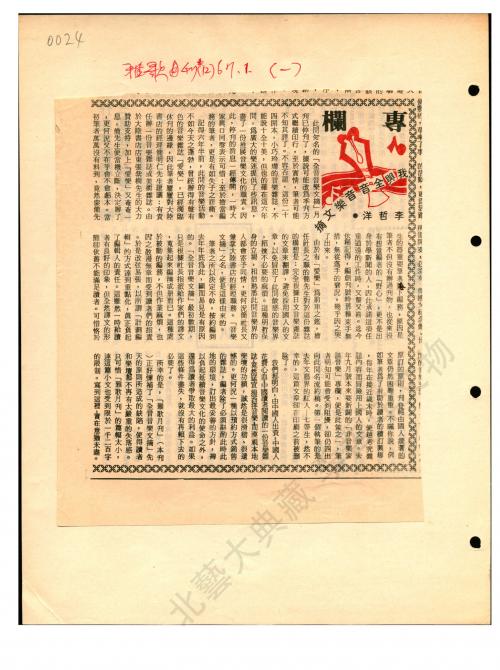

我與全音音樂文摘 雅歌月刊 67.1

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

於1978年1月的雅歌月刊中,李哲洋先生描述了自己參與全音音樂文摘的經過,以及在進行編輯工作時,他所面臨的難題:如何衡平出版社的要求及讀者的需求。

賽夏族矮靈祭歌舞素描

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

《全音音樂文摘》第五卷第 11 期(1976.11)。這是李哲洋結合過往親身調查經驗和收集資料而完成的文章,主要目的在於向讀者介紹賽夏族矮靈祭。亦本頁略略的提到 1968 年時李哲洋進行採集的現場情形。