全部藏品

探索90個藏品

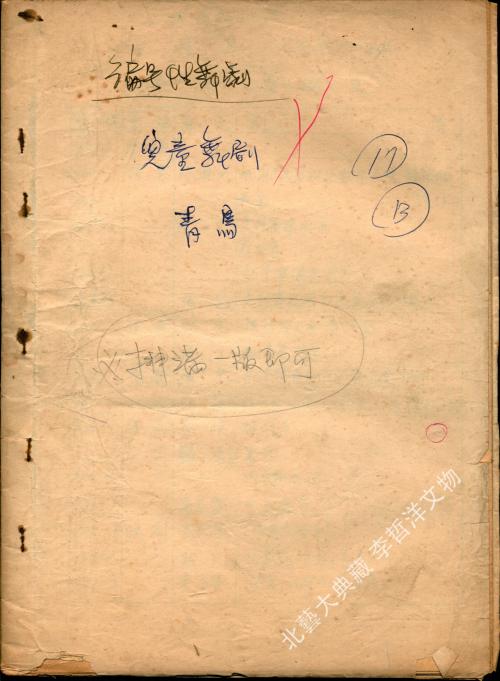

兒童舞劇《青鳥》劇本

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

李哲洋先生改編「青鳥」爲兒童舞劇之劇本手稿。該舞劇由徐松榮作曲、林絲緞編舞、李哲洋編劇,原預訂於絲緞師生舞蹈會(1964.12.05)演出,最後卻因爲人員相關的因素未能演出。

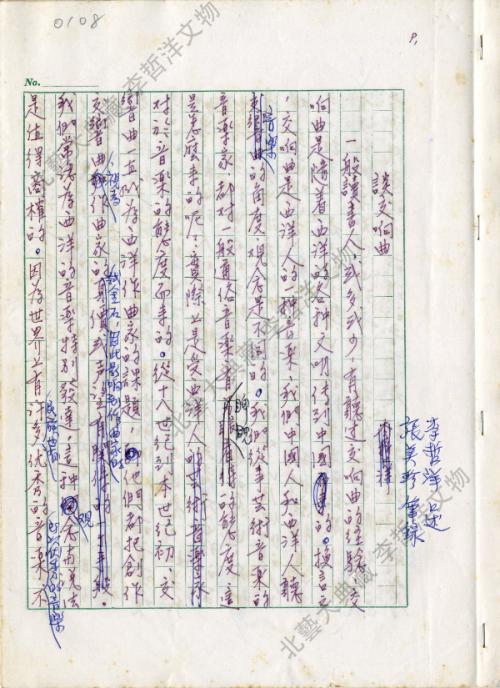

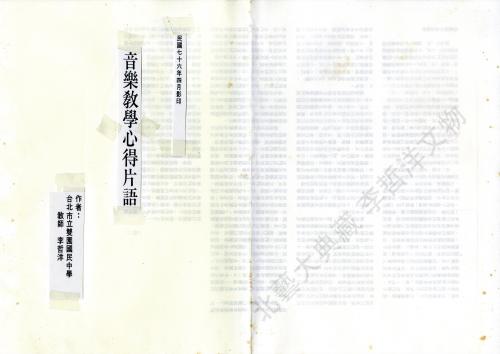

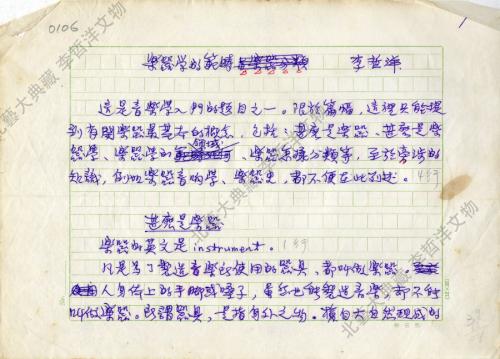

談交響曲

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

也許是由於李哲洋的音樂知識及樂器技巧有一大部分皆源於自學,也因此他在思考音樂時很能跳出西方古典音樂的視點,將整個古典音樂體系視爲世界音樂中的一個系統而非唯一的標準。本篇文章即是用此角度檢視交響樂。

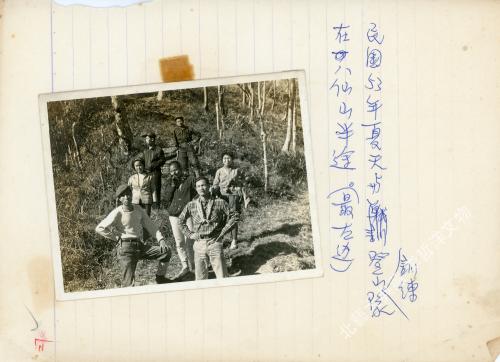

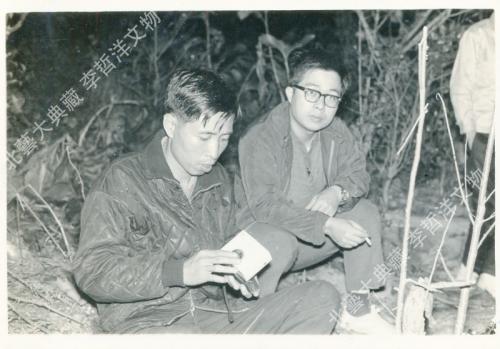

與徐松榮於向天湖

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

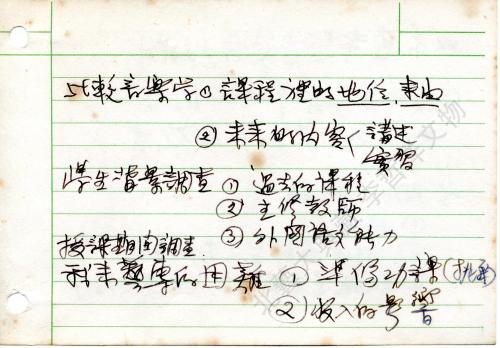

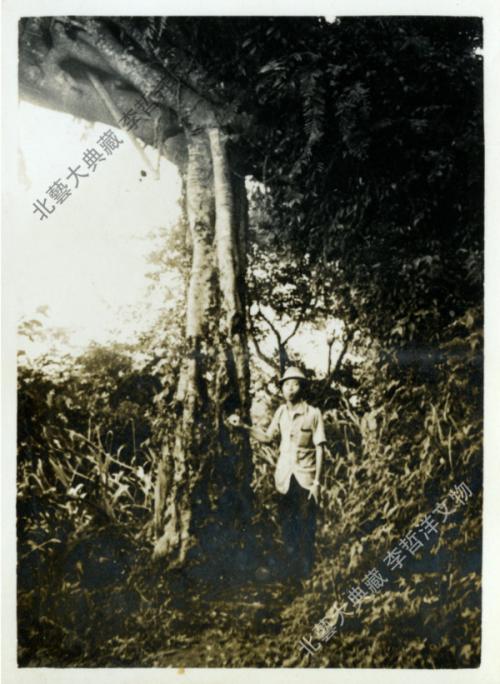

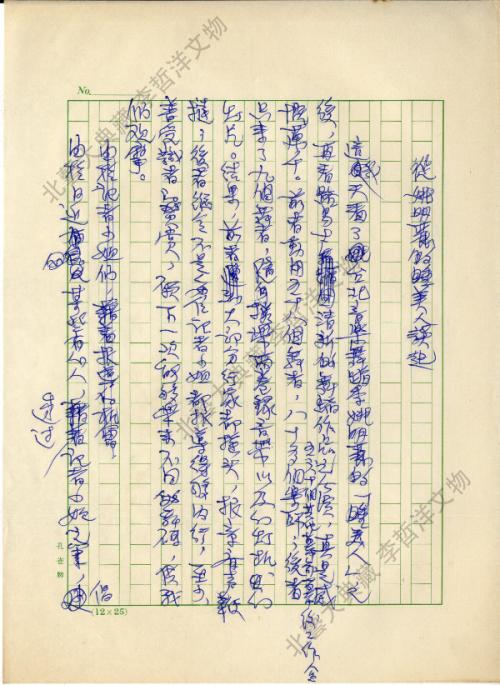

往月眉及水璉村路上

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

這是「民歌採集運動」的第四次採集,也是李哲洋參與程度最多、卻也是最後一次的採集。李哲洋和劉五男兩人 1967 年的 5 月下旬起,共同在花蓮、臺東等 地進行了近一個月的調查。此爲 1967.5.28 往水璉村路上情景。

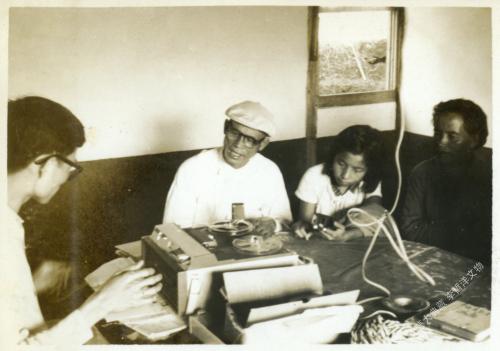

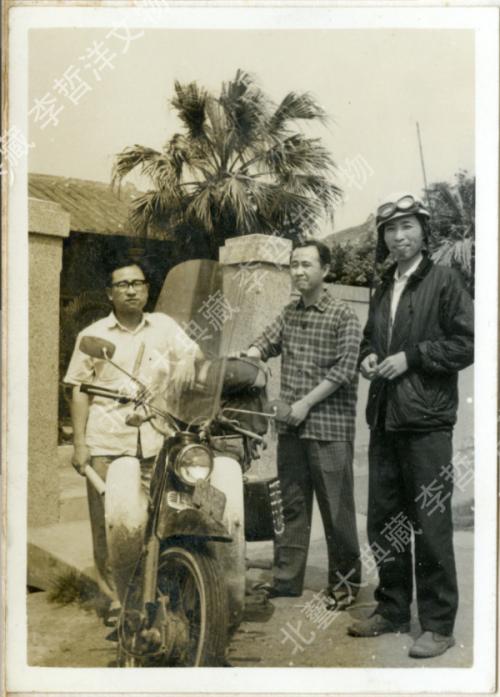

1966.4 民歌錄音順路拜訪苑裡的二友

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

徐松榮和郭芝苑皆爲李哲洋的好友,此照爲 1966 年 4 月李哲洋爲「民歌採集運動」於新竹五峯鄉採集賽夏族北羣相關的音樂時的順道留影。

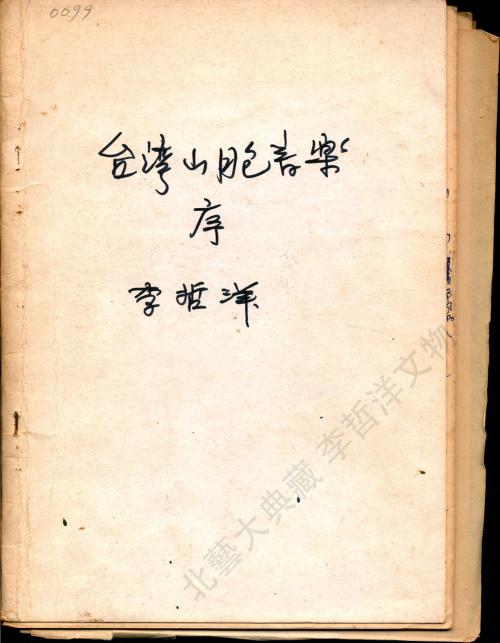

臺灣山胞音樂序手稿

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

李哲洋先生的手稿,以假想對話的形式傳達了其對於臺灣原住民音樂,乃至於臺灣民族音樂學的相關思考。寫成的日期、是否有在刊物中發表仍待確定。

文章標題中的「序」字,乃是借用了日本傳統藝術中「序破急」的三段結構說法,意味着在李哲洋先生的構想中,在這個議題上或許至少還有兩篇文章的寫作計畫。

1966 年 3 月間前往花蓮阿美族民歌採譜

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

此應爲 1966.01.10-14,也就是「民歌採集運動」第一次的採集成果。這也是唯一李哲洋和史惟亮共同進 行的一次。地點爲花蓮吉安鄉(田埔)、光復鄉(東 富)、豐濱鄉(豐濱)。1966.3.4 則應爲李哲洋整 理記譜的日期。

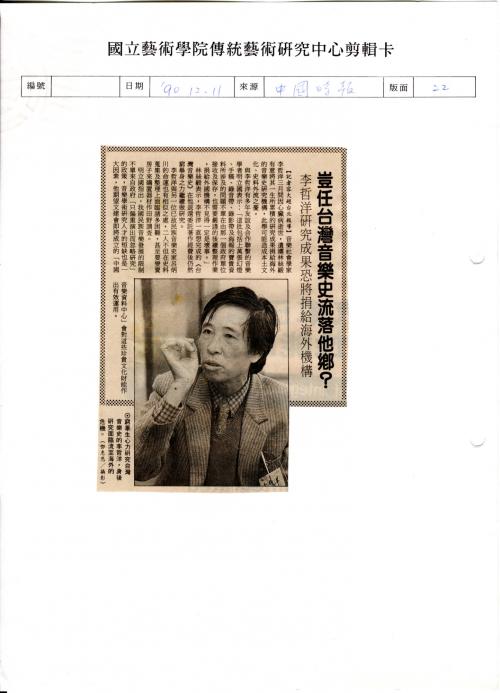

「豈任臺灣音樂史流落他鄉?」中國時報剪報

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

1990.12.11 中國時報 22版

李哲洋先生於1990年3月21日過世後,在同年年底,關於他身後的資料該何去何從,於報紙上引起了一番討論,隔年,這批資料確定落腳於國立藝術學院。